Un ami me reproche d’avoir fustigé les partisans de « l’indifférentialisme moral ». Je reconnais que l’expression désigne mal ce qu’elle veut nommer. Je visais l’attitude qui consiste à être indifférent aux questions de la morale à l’occasion de comportements individuels dans la vie en société. Je voulais dire qu’en dépit du fait que certaines choses ne soient pas illicites, on peut concevoir de se les interdire à soi-même. Si la publication de Mein Kampf est légale (ce que je conteste), celui qui prend la décision de l’éditer et ceux qui approuvent sont-ils, dès lors, dans leur bon droit ? Pour moi, nul n’est jamais exempté de sa responsabilité individuelle ni de la portée de ses actes. C’est ce que font d’ailleurs les croyants laïques qui respectent la loi mais s’interdisent à eux-mêmes ce qu’elle permet. Ainsi celles qui sont contre l’avortement ne le pratiquent-elles pas pour elles-mêmes sans vouloir interdire aux autres la liberté de le faire, même si elles jugeront nécessaire de chercher à les en dissuader. Pour autant, d’aucuns disent qu’aucune règle ne saurait s’imposer à la conscience de tous. Ils disent que chacun aurait sa norme de conscience et que cette liberté-là ne serait pas réductible. Chacun agissant pour ce qui lui semble le mieux, il en résulterait que tout finirait par être bien pour tout le monde. C’est ici l’image de la main invisible transposée dans la sphère des mœurs et des usages de vie commune.

Cette idée n’est pas sans fondement. Elle s’appuie sur une apparence que l’on peut observer autour de soi. En effet, au quotidien, rares sont ceux qui se soucient au moment d’agir de savoir ce qui est bon pour tous. La plupart se contentent de ce qui leur parait bon spontanément, étant entendu qu’ils le savent dans la mesure où cela leur parait bon pour eux-mêmes. Partant de ce constat, on pourrait s’en satisfaire sans demander davantage. En effet on rappellera combien rien n’est pire que les gardiens d’une morale collective qui se chargeraient d’en surveiller l’application et d’en faire respecter de force les règles. Car cette surveillance se fait toujours d’après l’évaluation personnelle du gardien des bonnes manières. Ce ne peut être autre chose qu’un arbitraire. C’est en général ce que font les théocrates qui prétendent gouverner selon la loi de leurs dieux respectifs. Il n’est pas étonnant qu’en Iran il y ait une police des mœurs. Ni que dans certains quartiers, d’aucuns scotchent les interrupteurs de la cage d’escalier pour s’assurer que nul ne travaille le samedi, fusse à pousser un bouton. Ni que des violents empêchent l’accès aux centres d’IVG au nom du péché qu’ils pensent s’y voir commettre. Ici on voit que la loi morale qui « vient d’en haut » est friande de dispositif intrusif ou répressif chargé de la mettre en œuvre. Il est vite sans limite compte tenu du commanditaire supposé.

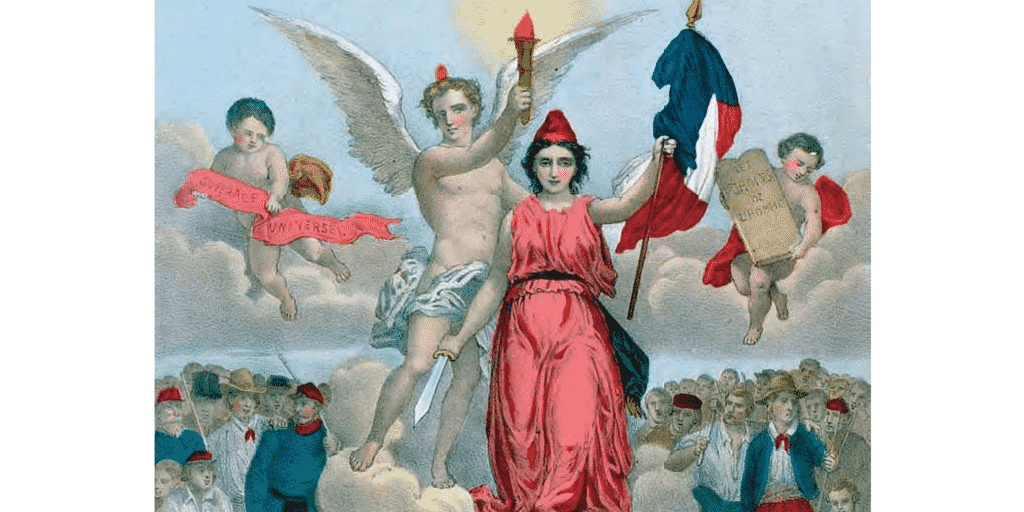

En France, le refus de la morale imposée « d’en haut » au prétexte d’une autorité discutable est bien enraciné dans l’histoire longue de la lutte contre les privilèges féodaux appuyés sur l’autorité de l’Église. Il explique la persistance d’un courant d’idée resté hostile à toute idée de norme fixée de « l’extérieur » par d’autres que soi. Ou, pour mieux dire : par d’autres que sa propre conscience. Ce sentiment s’est amplifié au fil des persécutions religieuses dont notre pays a été le théâtre pendant plusieurs siècles. L’affaire vient de loin. Dès le seizième siècle, le courant « libertin », celui des libertés individuelles et des lumières renaissantes, se présente aussi comme une contestation de la légitimité de tout pouvoir politique se réclamant de Dieu. Bien sûr, dans ses premiers pas, ce courant comportait aussi une composante sociale de nobles qui affiche cette conviction pour justifier sa liberté de mœurs. Mais les seigneurs restant maîtres de toute chose, leur liberté de mœurs débarrassée de l’interdit moral s’exerçait au besoin sans le consentement de ceux avec qui elle était pratiquée. On devine qu’elle conduisait à des abus aussi exécrables que ceux des bigots.

Ici surgit la limite que l’on devine : la liberté sans règle n’est jamais que la liberté du plus fort. C’est bien pourquoi la règle morale a précédé Dieu dans l’histoire réelle. Autrement dit, sans Dieu il faut encore des règles. Mais d’où tirer leur légitimité ? Ainsi est lancé un défi à ceux qui n’acceptent aucune morale « venue d’en haut ». Il nous faut répondre : existe-t-il un comportement que l’on peut qualifier de socialement moral et quelle est sa légitimité à se dire tel ? Bien entendu, je n’ai pas l’intention de prêcher ici quoi que ce soit ni de proclamer je ne sais quel code. Je ne fais que donner ma façon de voir à cet instant de ma vie en fonction de mon expérience et de ma réflexion. Je le fais parce que la politique se fait désormais dans une période saturée par les querelles à propos des injonctions morales des représentants de Dieu d’un côté et, de l’autre de l’indifférence morale des dandys. C’est donc un vulgaire laïque « outrancier » qui doit rappeler que le Mal existe et qu’on l’a déjà beaucoup rencontré notamment du fait du livre Mein Kampf !

Est-il nécessaire de se doter d’une morale ? Peut-on s’en passer et vivre au fil de l’eau ? Vendre n’importe quel livre parce qu’il y aura des clients ? Bien sûr, tout est possible du moment qu’on accepte d’en payer le prix pour soi. Et sans tenir compte des autres. Si l’existence d’une règle morale à laquelle on décide de s’astreindre remplit une fonction sociale vitale, elle reste aussi indispensable à la construction de soi de chacun. Je n’évoque ici aucun supplément d’âme au doux parfum métaphysique. Je parle d’un processus de construction psychologique très concret. Car la morale est la condition du passage de l’état d’individu à celui de personne. C’est le jeu des interactions personnelles, le « vivre ensemble » qui construit chacun d’entre nous depuis le premier regard des parents croisé avec celui de l’enfant. Et de là part le processus qui construit à chaque instant la société. Je m’explique.

Notre implication de fait dans le grand nombre des humains et la vie dans les systèmes complexes dont chacun de nous dépend, tout cela nous individualise mécaniquement. Chacun de nous vit sa différence avec tous les autres du fait de ses dépendances multiples et originales dont atteste son numéro de sécurité sociale, son numéro de carte grise, de carte d’identité, d’abonnement au gaz, d’identifiant et de mots de passes multiples. Qui voudrait l’oublier serait vite rappelé à l’ordre par les injonctions et demandes de tous les systèmes qui ne fonctionnent qu’avec ces clefs d’entrée. Oui, contrairement à ce que l’intuition suggère, l’appartenance au grand nombre individualise ceux qui le composent. Mais alors comment passe-t-on du statut d’ayant droit multiple répondant à d’innombrables appartenances singulières, à celui de sujet social responsable intimement lié aux autres? Pas autrement qu’en s’impliquant au sort des autres. Nul ne peut y échapper. La relation intime qui institue notre unité sous le regard des autres nous fait savoir que nous sommes uniques parce que nous sommes responsables des conséquences de nos actes sur les autres. Il s’agit de sentiments autant que de situations de vie : amour, fraternité, ou bien métier, famille, engagements, nous instituent. L’individu est produit par la société mais il s’y inclut dans la contrainte où il se trouve d’assumer personnellement ses liens sociaux. Ici revient la question morale : d’après quelles règles vais-je assumer ces liens ?

Une morale laïque, une morale qui laisse de côté la question de son approbation par Dieu (quitte à y revenir si l’on veut ensuite), se pense comme une clef de comportement davantage que comme une série de règles gravée dans le marbre. Bien sûr, l’expérience fait qu’une partie de ces règles finit par aller de soi dès qu’on en a fait une fois un usage positif. La morale dont il est question ici est une méthode de gestion de la relation aux autres. Son application ne vise aucune récompense autre que la satisfaction d’agir en tenant compte du bien de tous. Bien sûr, il faut avoir déjà compris que le bien pour soi trouve sa place dans le bien de tous. Les règles se déduisent alors d’un principe initial préalable. Est bon ce qui est bon pour tous. D’instinct, le populaire le sait quand il rouspète contre quelqu’un qui agit d’une façon qui ne lui paraît pas convenable : « ah, ben si tout le monde faisait pareil, ce serait du joli ! ». C’est dire en négatif : ce qui est admissible, c’est ce que tout le monde aurait le droit de faire sans nuire à personne. Dès lors, ce qui n’est pas généralisable doit être regardé avec soin avant d’être jugé acceptable ou pas. On sait bien que ce sentiment peut aussi charrier bien des préjugés et les perpétuer. C’est pourquoi la morale de la responsabilité doit toujours rester « inquiète », c’est-à-dire en mouvement, pour ne pas se contenter de perpétuer les préjugés. Comment rester « ouvert » tout en assumant ses certitudes ?

Dans la vision matérialiste de la réalité, toute chose est en construction, tout est processus. L’être lui-même n’a de réalité que comme un point provisoire sur l’onde continue que l’on nomme le temps qui passe. Une série de règles figées est condamnée à être continuellement subvertie par le foisonnement éruptif des situations réelles. La morale dont je parle postule la responsabilité de chacun devant toute la réalité à laquelle il participe d’une façon ou d’une autre. Se sentir responsable de tout c’est dire que tout nous concerne parce que tout nous implique et que nos actes, si limités soient-ils, retentissent sur le tout.

C’est une évidence indiscutable du point de vue de l’écosystème auquel nous participons tous. La morale de la responsabilité s’ancre largement dans la prise de conscience écologiste. La morale de la responsabilité postule donc qu’il existe un intérêt général humain duquel elle va pouvoir se déduire en tant que bon comportement individuel. Elle couvre donc un large espace de connaissances nécessaires, d’appréciations différenciées, de remises en cause permanentes et ainsi de suite. Un autre moyen d’ouverture permanente de la morale de la responsabilité dans la vie de la cité est le choix de l’insurrection morale permanente. Je parle du choix qui consiste à trouver inacceptable et insupportable toute offense faite à la dignité humaine ou à la souffrance des êtres sensibles, où que ce soit. Une autre bonne pratique de l’ouverture morale est l’éducation culturelle et le savoir qui élargissent la capacité à percevoir tous les aspects d’une réalité pour agir à bon escient et moralement. Le beau, le juste et le bon doivent coïncider pour qu’un acte soit parfaitement moral, dans mon point de vue. Pour moi tout cela se tient.

La mise en adéquation de ses principes d’action personnelle avec les principes que l’on découvre bénéfiques pour la société est la base de cette harmonie de l’être moral avec l’environnement dans lequel il évolue. Telle est la définition que je donne de la Vertu. On comprend que ce n’est pas une question de mœurs, même si les mœurs peuvent être concernées. On peut alors emboîter ce qui vient d’être dit. La pratique de la Vertu permet d’être une personne et non un simple individu rouage des systèmes qui nous incluent. Comme la Vertu consiste à vouloir le bien commun à travers ses actes personnels, le personnalisme qu’elle propose peut-être dit républicain, au sens où il est voué à la chose publique.

Le personnalisme républicain n’est pas un dogme ou un code, c’est une pratique. Celle-ci s’accomplit à son plus haut niveau dans certaines circonstances. Parmi celles-ci, je place évidemment l’engagement civique et politique qui est une sorte de paroxysme de participation à la vie commune dans la cité. Évidemment, le vote personnel est un moment privilégié de cet engagement. Mais on pourrait aussi classer dans cette catégorie toutes les occasions où nous agissons en commun en respectant des règles consenties. Je pense à la pratique de sport collectif, la vie associative, le syndicalisme, la pratique culturelle et ainsi de suite. Dans ces conditions, tout acte peut être situé sur l’échelle du bien et du mal. Éditer un livre criminel n’est pas un acte neutre du seul fait qu’on le voudrait. Personne ne peut contester que cette publication ait déjà provoqué des millions de morts dans un contexte donné. Personne ne peut nier que les conséquences de ce livre soit toujours à l’œuvre. Personne ne peut nier qu’un contexte sulfureux se réunit sous nos yeux. Éditer Mein Kampf ou bien encourager son édition, quand bien même on ne compte pas le diffuser soi-même, est un acte mauvais parce qu’il va faire du mal. Le bien est la pratique de la Vertu. Celle-ci commande de combattre la production du mal à sa racine et d’interdire Mein Kampf.