L’action politique est un art de réalisation. D’où l’urgence de réfléchir en profondeur avant d’agir quand un phénomène nouveau vient bouleverser les habitudes. Tel est notre contexte avec l’apparition de l’intelligence artificielle. Elle est annoncée comme un bouleversement dans tous les domaines de l’activité humaine. Ce qu’on en voit déjà permet de l’imaginer, en effet. Elle devient alors l’objet de deux attitudes bien opposées : l’une radicalement pessimiste, l’autre absolument optimiste et même enthousiaste. Beaucoup hésitent cependant. Et quelques-uns proposent de reformuler le problème posé pour éviter un affrontement de caricatures qui n’aident d’aucune façon à penser rationnellement. En toute hypothèse, un gouvernement insoumis partira de la situation réelle qui lui sera donnée. L’intelligence artificielle est déjà en exploitation. Le sera-t-elle moins demain ? On peut en douter… Avant de conclure en noir et blanc ne doit-on pas d’abord défricher les questions posées ? C’était l’objectif du colloque de l’Institut La Boétie ce 28 mars. Comme tel, ce fut un moment brillant pour baliser le débat. Je renvoie ceux dont ce post aura stimulé l’intérêt pour le sujet vers le site de l’Institut la Boétie. Pour ma part, ici, je vais argumenter un point de vue dont j’ai présenté les grandes lignes dans mon introduction du colloque lui-même. J’élargirai mon propos à partir des aux aspects évoqués alors mais parfois sans en donner les détails.

L’être humain lui-même

À vrai dire, le mot « intelligence artificielle » produit à lui seul un biais et il n’aide pas forcément à réfléchir avec la distance requise. Cette machine, « l’intelligence artificielle », est mieux décrite si l’on parle « d’automatisation » de processus de pensée et donc « d’extériorisation » de ses mécanismes. Alors, je commencerai mon propos par ce qui concerne l’être humain lui-même. Sa relation à cet outil d’un genre tout à fait nouveau, reproduisant une fonction fondamentale de l’identité humaine ne peut le laisser indemne. Chacun en a l’intuition. Dans ce que l’on entend de pessimiste, il y a souvent l’idée que la machine se substituerait à l’intelligence humaine. Cette attitude est souvent posée en termes ambigus et parfois confus. Veut-on dire que le travail de cette intelligence se substituerait à celui de l’être humain et le rendrait vain ? Ou bien, veut-on parler d’une autorité de la machine se substituant à celle de l’humain dans son rapport à lui-même. Dans le deuxième cas, la machine déciderait pour nous et à notre place de ce que nous devons penser faire ou dire. Là encore peut-être vaut-il mieux traiter ces deux aspects en les distinguant.

À cet instant, j’interrogerai notre rapport intime avec cette machine. Peut-être alors faut-il se référer à ce qui se passe avec d’autres outils intellectuels d’usage plus commun. Ce qui est alors à craindre, si l’on veut craindre, ce n’est pas que la machine ressemble trop à l’humain au point de s’y substituer. Ce serait plutôt que l’esprit humain se mette à ressembler à la machine au point de ne plus être capable de penser différemment qu’elle. D’autres expériences enseignent à quel point l’être humain pourrait être incité à penser d’après les normes qui faciliteraient son contact avec le fonctionnement de l’intelligence artificielle. Avant de dire comment cela pourrait se faire, il faut une mise au point et ce sera sans doute une démystification. Ce que l’on appelle « l’intelligence artificielle » dépend d’une construction mathématique et architecturale. Mais il faut avoir à l’esprit combien celles-ci sont déjà elle-même un parti pris. Autrement dit, « l’encodage » de cet outil fixe lui-même une orientation aux usages qui en seront faits. Ce n’est pas le seul modèle possible de construction d’une « intelligence ». Ce n’est pas la seule façon d’automatiser un mécanisme mental. Le risque que j’évoque à cet instant est celui d’un réductionnisme de la pensée en un comportement opportuniste à l’égard de la machine. Et ce sera alors une ressemblance nécessairement réductrice par rapport au potentiel humain qui exclut par nature une spécialisation aussi violente. Comment croire qu’une seule langue suffise à tous les êtres humains ? Un seul alphabet ? Une seule forme de musique ? Une seule école d’art plastique. La preuve que ce n’est pas possible, c’est que cela n’a jamais été le cas. Et le processus de créolisation, loin d’uniformiser, produit au contraire une diversité de plus en créant du neuf.

Pour bien faire comprendre ce dont je parle à propos de la dépendance d’un mécanisme de pensée avec l’outil que cette pensée utilise, je vais m’expliquer plus avant. Au fond, j’interroge la nature matérielle de la pensée. Pure « turbulence de l’âme » ou acte matériel du cerveau ? La seconde à ma préférence. La pensée sera toujours davantage que le corps pensant mais jamais moins. Elle en émergera toujours. D’un bout à l’autre, penser est un processus matériel et social. Le débordement de ce cadre est lui-même contenu dans ce processus. Mais entre l’activité électrique du cerveau permettant la pensée et celle-ci, il y a un encodage : les mots. Sans les mots, la pensée reste une bouillie informelle. Des mots pensés, on passe aux mots prononcés et l’on voit bien alors comment pour finir cela se traduit par des sons prononcés, de la matière aérienne agitée de manière volontaire et raisonnée. Mais à leur tour, les mots pensés ont d’abord été pris en charge par l’alphabet et les normes grammaticales qui constituent un encodage à eux seuls. Car ils structurent le mécanisme opérationnel de la pensée. Alors la pensée devient un fait social à travers le langage : on parle à quelqu’un de quelque chose. La pensée devient un rapport social par le truchement du langage. Il lui permet de devenir l’instrument du lien social. Même quand on « se parle à soi-même » ! Syntaxe et grammaire pré-organisent la pensée. On pense à l’aide de… pour et autant que l’outil le permet et en guide du coup le déploiement. Le recours à l’intelligence artificielle peut agir de même. Mais on ne devra jamais accepter l’idée que l’ordre des choses lui-même soit à coup sûr un pur reflet de la pensée qui en a produit le récit.

Ce n’est pas la première fois que cette question de la dépendance de la pensée aux outils qu’elle utilise est posée, bien sûr.

C’est le moment de rappeler la protestation de Platon contre l’usage de l’écriture parce que cela rendrait inutile le travail de la mémoire. Or la mémoire est un mécanisme essentiel dans le process de « l’intelligence » humaine. Elle est aussi à l’origine de nos capacités d’identification du réel jusque dans des constructions parfois aussi sophistiquées que notre perception du temps. Entre autres. Ici déjà l’outil manié par la pensée était accusé par Platon de transformer sa nature. De fait, dans la production de la vie matérielle à tous les niveaux, l’outil toujours, change la main qui le manie et avec elle le cerveau qui commande le geste. Et donc la pratique sociale dans laquelle tout cela prend place. Car cette dernière est, elle aussi, une source d’injonction que notre conscience traite comme une norme évidente et quasi naturelle. Par exemple, dans le monde contemporain fait de flux, celui-ci est davantage qu’un écoulement extérieur à nous. Il devient une culture générale commune. Ainsi, tous, nous prenons la file quand nous sommes placés dans une circulation quelle qu’elle soit. Et ce qui facilite le flux qui a ses raisons d’être cela va de soi devient en même temps une convention sociale : respecter l’ordre de la file par exemple. Et toute notre imagerie mentale est faite de parallèle avec des parcours et des points de passage.

Cela étant posé, pour ma part, je n’ai pas de crainte. Le réel débordera toujours la pensée qui le saisit dans ses mots. Et dans ce débordement, l’intelligence artificielle vacillera, elle aussi, au point de devoir consulter l’intelligence de son interrogateur pour s’aider elle-même à rester maîtresse de ses évaluations.

L’usage de l’intelligence artificielle ne réduira pas l’intelligence nécessaire aux individus. Pas plus que la mémoire n’est pas moins nécessaire depuis que l’écrit la stocke par l’écriture et l’imprimé. De même, l’IA ne nous permettra pas de nous passer de nous-mêmes, ni de notre intelligence, ni de devoir la développer. Je crois que ce sera le contraire. Elle nous obligera surtout à poser les bonnes questions ou à donner les ordres adaptés. Car l’usage de l’intelligence artificielle pré-requiert des savoirs et leurs usages. C’est-à-dire de l’intelligence de la part de l’utilisateur. Cela suppose autant de savoirs pré-requis que l’usage de l’écriture avant de transcrire une pensée dans un courrier.

Mais j’admets cependant que la population usagère d’intelligence artificielle devra s’interroger sur l’usage qui en sera fait. Par exemple, servira-t-elle à surveiller et à identifier tout le monde, tout le temps, par exemple, ou bien à améliorer les diagnostics médicaux. Permettra-t-elle de l’efficacité supplémentaire pour pourchasser les mal-pensants ou bien servira-t-elle à planifier la réponse aux besoins sociaux ? Enfin je dirai qu’il faudra aussi s’interroger sur la nature des dépendances et même des addictions que l’utilisation de l’intelligence artificielle créera. Le smartphone a permis le déploiement de stratégie de captation de l’attention qui peuvent être considérées comme des addictions morbides.

La noosphère comme bien commun

Un vaste processus de numérisation a été accompli ces dernières décennies. Non seulement avec les données du quotidien traitées par ordinateur, mais aussi en récupérant les productions écrites ou visuelles jusqu’au passé le plus profond. En fait, tout ce qui fait l’humanité a été approprié dans des centres de données non seulement dans le passé, mais désormais dans le présent à chaque instant par des myriades de capteurs. On peut alors parler d’un ensemble qui forme une sphère numérique contenant tout ce qui résulte de l’activité pensée de l’humaine quand elle fait l’objet d’un enregistrement. Elle contient tout le passé numérisé, tout le présent capté et la prédétermination de tous les futurs possibles. Cette sphère, c’est la « noosphère » telle que formulée par le chimiste soviétique Vernadsky. Il avait déjà produit un autre concept comparable, celui de « biosphère » sur la base du fait que tout être vivant échangeait avec le milieu chimique et se trouvait donc intimement corrélé les uns aux autres. Il en va de même avec les objets de pensée à l’ère du numérique. Si l’on y réfléchit, on voit vite que la noosphère désigne un bien commun fondamental. L’appropriation privée de son contenu fonctionne comme un abus de pouvoir. Mais surtout comme un obscurantisme puisqu’il coupe la voie habituelle du partage universel des savoirs et des expériences. L’intelligence artificielle fonctionne sur ce mode puisqu’elle marchandise l’accès aux contenus de la noosphère. Elle confisque un travail accompli par d’autres dans le passé et le présent. Elle enclot surtout un bien collectif, celui des producteurs de savoirs humains.

Ces considérations ne doivent pas nous éloigner d’une réalité matérielle qui prend une signification fondamentale : la noosphère est une structure matérielle. L’intelligence artificielle ne flotte pas dans l’éther des choses méta-physiques. Elle nécessite l’accès à une foule de connaissances stockées. Il s’agit de la connaissance totale numérisée, c’est-à-dire 120 zettaoctets de données numériques actuellement stockées. C’est-à-dire 120 000 milliards de gigaoctets. Ou bien dit autrement encore du contenu de 24 000 milliards de livres, soit une pile qui pourrait faire 100 000 fois la distance Terre-Lune ! Les lieux de stockage sont, eux aussi, des réalités. Il y a 4 000 data center, sites de stockage dans le monde, sans oublier ceux qui fonctionnent à l’échelle d’une entreprise, ou même d’un foyer, de sorte que les supports individuels constituent plusieurs millions de lieux de stockage des données. Ce n’est pas fini. Un centre de recherche français a imaginé comme support expérimental un brin d’ADN. Un gramme d’ADN peut stocker l’équivalent de plusieurs milliers de disques durs. Il peut se conserver 100 000 ans. Ce qui serait idéal pour les “données froides”, celles qui ne sont presque jamais consultées, mais représentent entre 60 et 80 % des données numérisées. La structure matérielle de la noosphère ne s’arrête pas là ! Il faut y ajouter les supports des moyens de circulation pour 97 % des données. Ce sont les câbles sous-marins, étirés sur 1,3 million de km, soit trois fois le tour de la terre ! À eux s’ajoutent des millions de kilomètres de fibre optique et des centaines de liaisons satellitaires.

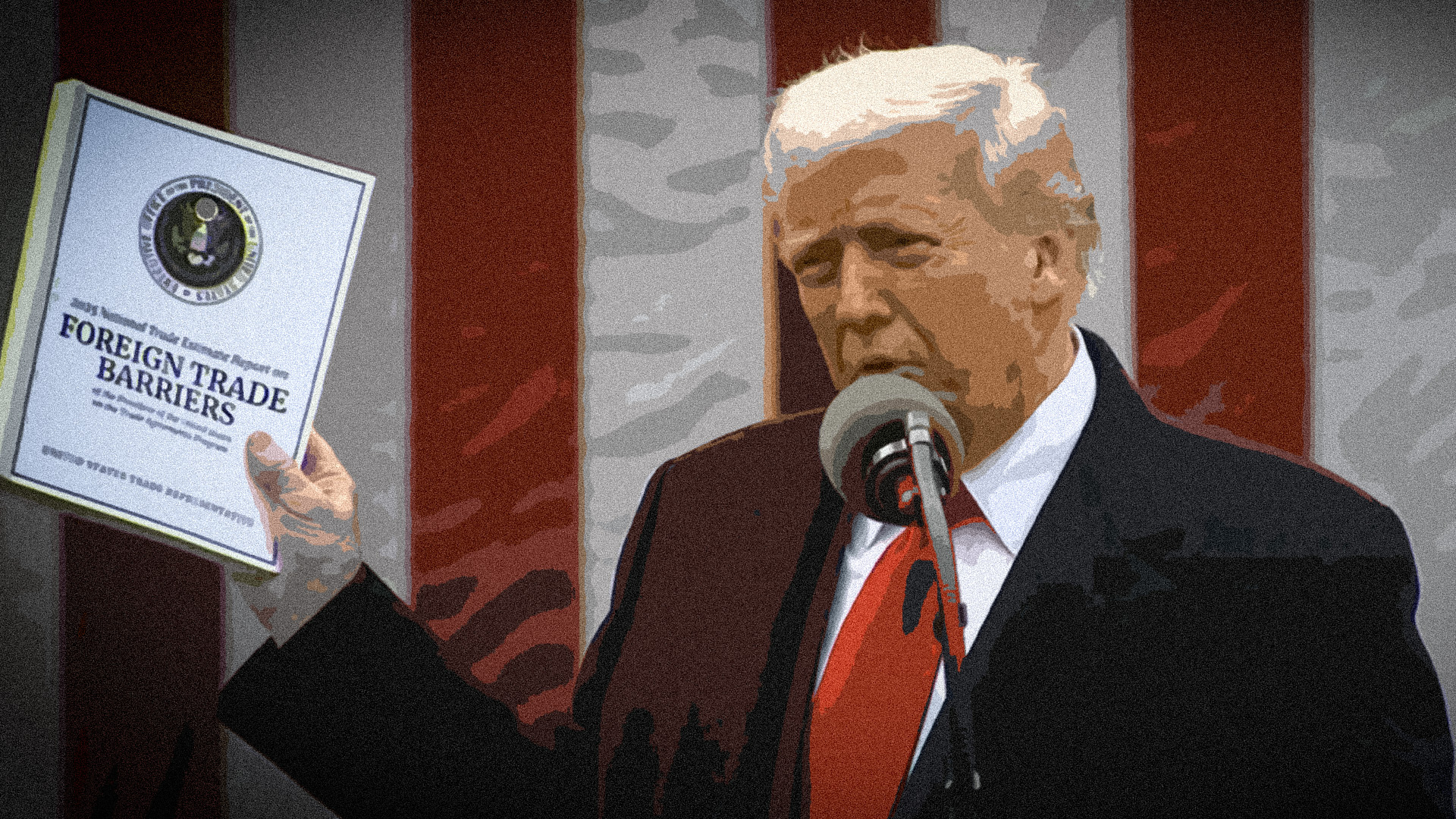

Le contexte d’un nouveau capitalisme

Le potentiel de l’intelligence artificielle, dépendant de cette infrastructure matérielle lourde est, de ce fait, captif des rapports sociaux installés par la propriété ou l’accès à ces réseaux collectifs comme toute la réalité de notre époque et singulièrement celle des échanges qui l’animent. Tout cela constitue un nouvel âge du capitalisme que nous qualifierons à partir de l’analyse de l’économiste Cédric Durand comme « capitalisme tributaire ».

Dans cette approche, la mondialisation de la production, c’est-à-dire la division internationale du travail, et la globalisation numérique à l’intérieur de laquelle elle a lieu sont deux processus distincts. Cette forme de globalisation est la base matérielle du prélèvement de la rente, du tribut perçu par les capitaux placés dans leur fonctionnement. Nous sommes à l’heure des monopoles et des rentes. Les capitalistes ne font plus de profits par leurs prouesses productives. Ils capturent des positions de forces et imposent un tribut à tous ceux qui sont obligés de passer par leurs services. Ici se voit la place des monopoles sur la circulation des connaissances. Ce sont les fameux « Big Tech ». Sur les 10 plus grosses capitalisations boursières du monde, 6 sont des entreprises états-uniennes du numérique, dont les 5 premières. À elles seules, Google et Meta contrôlent 75 % du marché de la publicité ciblée en ligne. Les coûts de passage sont évidemment directement transmis dans tout ce qu’on achète ! Apple impose l’App Store pour vendre des applications sur ses téléphones ou des ordinateurs. C’est incontournable pour l’utilisateur et cela lui impose une commission de 15 à 30 % ! Amazon contrôle 40 % du commerce en ligne et applique des frais de 8 % à 15 % sur toutes les ventes ! Au total, les GAFAM contrôlent 60 % des data center géants par lesquels toutes les informations nécessaires à ces activités doivent obligatoirement passer.

La France peut

Il est important de dire que les moyens de cette nouvelle période ne sont pas tous hors de portée. La France et le peuple qui la fait vivre ne sont pas sans moyens pour participer à une exploitation rationnelle de la noosphère. On considère que les meilleures formations en intelligence artificielle viennent des écoles d’ingénieurs françaises et cela se vérifie par le nombre de français présents au travail dans les big tech nord-américaines. Les réalisations matérielles sont également significatives sur le sol national. Le supercalculateur Jean Zay du CNRS peut faire 28 millions de milliards d’opérations par seconde et il figure parmi les meilleurs du monde. Au demeurant, le seul fabricant européen de supercalculateurs est français. Cette présence aux points stratégiques se confirme quand on regarde les producteurs et les poseurs de câbles sous-marins, structures stratégiques essentielles de la noosphère. Alcatel Submarine Network, entreprise revenue à la France, est le premier fabricant mondial de câbles sous-marins. Elle a été rachetée par l’État français en 2024 après avoir été vendu à Nokia en 2018. Elle pose aussi 30% des câbles du monde devant les Japonais (23%) et les USA (20%). De son côté, Orange possède 15 % des navires câbliers du monde, et cela en fait un des principaux acteurs du domaine. Alors la France est bel et bien un leadeur de ce domaine stratégique. Côté production intellectuelle, des entreprises de pointe comme Mistral, Hugging Face est l’une des plus grosses plateformes de collaboration Opensource en intelligence artificielle. De son côté, la plateforme Bloom du CNRS a été également un phare dans les réalisations de ce secteur. Ce sont là des faits qui permettent d’envisager pour notre pays une politique de développement cohérente dont le but serait la souveraineté sur l’ensemble de la chaîne de réalisations. C’est pourquoi le programme insoumis « l’Avenir en commun » y consacre un livret entier pour présenter ses propositions.

Les propositions de « L’Avenir en commun »

En premier lieu, l’idée est de construire un « cloud » véritablement public. Il serait composé de « data centers » publics interconnectés via une infrastructure publique. C’est le point clef. À partir de là, il devient possible d’imaginer de créer une plateforme de vente de services et d’applications numériques indépendante des GAFAM utilisant les services de ce « cloud » public. Evidemment cela conduit à pouvoir développer progressivement et de manière connectée au « cloud public » une offre publique pour les services numériques essentiels : moteur de recherche, paiements en ligne, e-commerce, etc. C’est un défi et une opportunité considérable.

Cette approche suppose un engagement public qui doit commencer à la racine de la production c’est-à-dire aux métiers de la conception. Le projet est alors de créer une agence publique de l’intelligence artificielle. Elle serait composée de chercheurs de disciplines scientifiques diverses, d’ingénieurs et de parlementaires. Leur mission serait de déterminer des chantiers pour développer des applications de l’intelligence artificielle utiles aux besoins sociaux et écologiques.

Mais ce sujet ne peut se limiter aux tâches de production matérielle et de conception. Il s’agit d’humaniser le domaine en le plaçant sous l’autorité de lois et principes. Ainsi imaginons nous de créer un domaine public des données pour certaines d’entre elles comme celles relatives à l’utilisation des services publics ou du « cloud » public. Alors serait possible des règles comme l’anonymisation des utilisateurs, l’interdiction du profilage individuel, la priorité donnée aux usages non lucratifs. Dans le même registre, nous interdirons certains usages de l’IA et du « big data » qui vont à l’encontre des droits sociaux. Ici nous visons la surveillance pour l’évaluation des droits sociaux, la gestion des flux migratoires, les tactiques marketing qui génèrent des addictions, la notation des individus pour l’attribution de crédits, et autres individualisations des mises à merci des personnes.

Humaniser l’espace numérique : créer du droit

Nous sommes conscients des conséquences à surveiller du fait de l’internationalisation déjà très actuelle des réseaux numériques. Pour nous il est donc nécessaire d’agir pour la création à l’échelle internationale d’un « mouvement des non-alignés du numérique ». Le but est ici de favoriser la coopération entre les Etats pour développer des solutions numériques qui soient émancipées des GAFAM. C’est pourquoi nous proposons de créer une nouvelle institution de l’ONU sur le modèle de l’Union postale universelle ou de l’Union internationale des télécommunications. Pour nous, à cette échelle devient possible le combat pour réformer le droit international sur la propriété intellectuelle si l’on veut rendre les données non privatisables.

Notre projet est donc de créer une coalition pour rendre effectifs les objectifs fixés en septembre 2024 par le pacte numérique mondial de l’ONU. Oui, pour renforcer la gouvernance mondiale d’internet. Oui, pour connecter à Internet les 2,6 milliards de personnes qui ne le sont pas encore, améliorer la qualité des connexions et baisser leur coût.

Ce programme suppose évidemment d’accroître l’investissement et les financements en faveur du développement des biens publics numériques et des infrastructures publiques numériques. Mais on sait bien comment une telle démarche ne peut se limiter aux infrastructures et doit viser l’amont du domaine. C’est pourquoi il est urgent pour nous d’élaborer, diffuser et tenir à jour, au moyen d’une coopération multipartite, des logiciels libres, des données ouvertes. Cela implique évidemment des modèles d’intelligence artificielle en open source et des normes ouvertes qui soient sûres et sécurisées pour pouvoir profiter à la société tout entière. Car le but est de promouvoir au profit de tous un environnement numérique ouvert, égalitaire, inclusif et non discriminatoire.

Un autre futur collectiviste est possible

Nous sommes assez clairement installés dans une ère d’expansion du processus des intelligences artificielles. Nous savons que viendra vite le temps où un monopole pourra se constituer. Le risque existera alors que s’impose un modèle unique de fonctionnement des machines commandées par ce modèle. Un peu comme ce fut le cas avec l’émergence du logiciel CATIA dans l’industrie.

Mais plutôt que d’énumérer tous les risques que comporte ce moment, il paraît plus original et novateur d’évoquer les possibilités qu’il soulève. Peut-être l’intelligence artificielle numérique pourrait-elle être la pièce manquante du développement capitaliste rendant possible un dépassement de ce système dans la logique dialectique qui anime la lecture marxiste du développement des forces productives rendant possible le passage au socialisme. Ici, elle rendrait enfin possible le projet des adhérents à la libération cybernétique du travail humain comme on commençait à le théoriser dans les années 70 jusque dans le Chili d’Allende. L’intelligence artificielle rend possible la transition vers une société collectiviste. Celle où l’auto-gestion de la planification devient possible. Celle où serait possible la diminution drastique du temps de travail sans diminution des ressources individuelles. Et où on pourrait même imaginer la gestion automatique individualisée d’un accès libre de chacun aux biens correspondant à ses besoins. Cet accès non marchand, individuel soulèverait à coup sûr d’autres problèmes. Je me souviens en avoir eu un aperçu dans un roman de sciences fiction d’Ira Levin sous le titre « un bonheur insoutenable »… Mais d’entrée de jeu il procéderait à une évaluation des besoins et la projetterait sur les capacités de production vivant sous notre autorité et celle de la connexion numérique.

Une fois de plus le futur ne sera pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire.